Ilse Gerson Greilsheimer Biografisches

Diese Seite wurde im Rahmen der Projektwoche zum 150-jährigen Jubiläum der Helene-Lange-Schule erstellt. Sie soll an die jüdischen Schülerinnen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus unsere Schule besuchten. Der folgende Zeitstrahl erfasst alle gesammelten Materialien in chronologischer Reihenfolge. Mithilfe der Tag-Funktion ist es möglich, nach einzelnen Biografien zu filtern. Zudem finden sich hier digital aufbereitete (Über)Lebensgeschichten einiger Schülerinnen.

1930

Ilse Gerson Greilsheimer, geb. Gerson. Ilses Eltern haben ein Bekleidungsgeschäft, erst in der Brüningstr. 16, dann in der Bolongarostr. 132, wo die Familie auch wohnt. Ilses älterer Bruder Friedrich (geb. 1910) besucht das Gymnasium (heute Leibnizschule), Ilse das Lyzeum. Beide sind in der jüdischen Gemeinde engagiert. Im April 1933 trifft der Boykott das Geschäft der Eltern hart. Ende Mai werden die Schaufenster mit antisemitischen Parolen beschmiert. Der Bruder verlässt 1937 Deutschland. Die Familie muss im selben Jahr aus ihrer Wohnung ausziehen und das Geschäft aufgeben, denn der Hausbesitzer kündigt ihnen, weil sie Juden sind. Sie ziehen ins Westend. Ilses Vater wird nach dem Novemberpogrom 1938 festgenommen und nach Buchenwald verschleppt. Dort herrschen unmenschliche Haftbedingungen. Er wird nach 4 Wochen entlassen, weil der Sohn die Ausreise in die Niederlande arrangiert hat, wo er mittlerweile lebt. Ilse und ihre Eltern fliehen nach Amsterdam. Da Ilse dort jedoch keine Arbeit findet, geht sie als Dienstmädchen nach England (domestic permit). Ihrem Bruder gelingt die Ausreise in die USA. Da die Eltern fast 60 Jahre alt sind, gelingt es ihnen nicht, Arbeitsvisa zu bekommen. Als die Deutschen 1940 Holland besetzen, sitzen sie in der Falle. Ab 1941 müssen sie einen gelben Stern tragen, 1942 ihren Besitz und Schmuck abgeben. Sie dürfen keine öffentlichen Transportmittel mehr benutzen. 1943 wird das Ehepaar verhaftet und nach Sobibor verschleppt, wo sie noch am Tag ihrer Ankunft ermordet werden. Ilse bleibt ein Jahr in England und kann dann in die USA emigrieren. Sie zieht in die Nähe ihres Bruders. 1943 heiratet sie Eugene Greilsheimer. Das Paar bekommt einen Sohn, Glen und eine Tochter, Barbara. Ilse stirbt 2005 im Alter von 87 Jahren in Lakewood, USA. Es ist mir im Sommer 2023 gelungen, Ilses Tochter Barbara Sambol zu kontaktieren. Es ist ein reger Austausch durch E-Mails und Telefonate entstanden, während dem sie ihre Freude darüber zum Ausdruck brachte, dass wir uns an ihre Mutter und die anderen Schülerinnen erinnern. Sie plant, in näherer Zukunft Höchst zu besuchen.

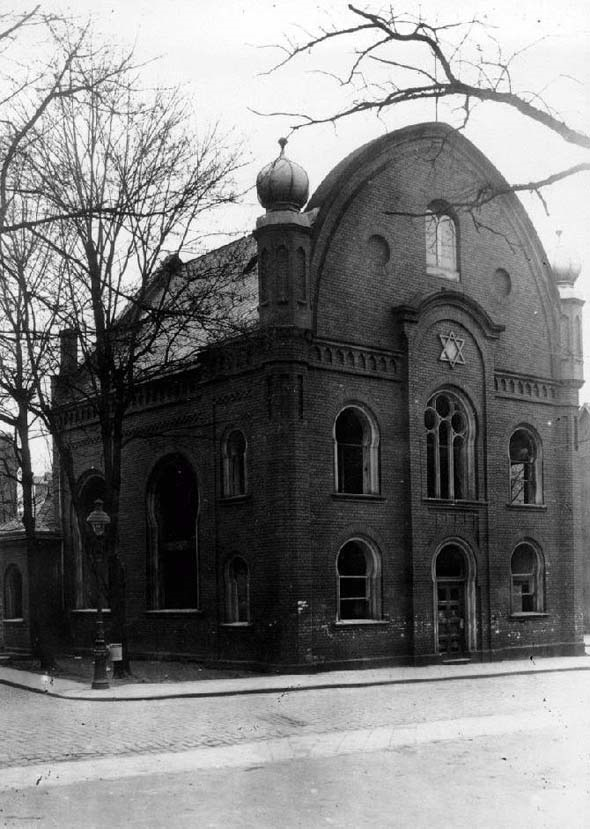

Lotti Blumenfeld, geb. Levi. Lotti lebt mit ihren Eltern Kallmann und Rosa Levi, geb. Friesem, den zwei Schwestern Betty (1906) und Else (1908) und dem Opa Moses Friesem gemeinsam in der Leverkuser Str. 9. Die Familie versteht sich gut mit den christlichen Hausbesitzern. Ihr Vater unterrichtet jüdische Religion am Städtischen Lyzeum Höchst und steht der jüdischen Gemeinde als Kantor vor. Ihre Mutter leitet die jüdische Frauenvereinigung. Lotti besucht erst die Hostatoschule, wird 1929 am Städtischen Lyzeum Höchst eingeschult und macht dort 1935 ihren Abschluss. Sie geht mit Ilse Gerson in eine Klasse, die beiden sind eng befreundet. Ihr Vater wird 1933 aus dem Schuldienst entlassen, weil er jüdischen Glaubens ist. Nach der Schule wird Lotti Krankenschwester. Ab 1937 arbeitet sie im Jüdischen Krankenhaus in der Gagernstraße in Frankfurt. Ein Jahr später, am 10.11.1938 während dem Novemberpogrom, erlebt die Familie schlimme Übergriffe während der Zerstörung der Höchster Synagoge. Lottis Vater versucht, die Bundeslade und einen Leuchter aus der brennenden Synagoge zu retten. Die Feuerwehr hilft nicht, sie ist nur gekommen, um das Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern. Er wird von Nazis erbarmungslos zusammengeschlagen. Auch Lottis Opa wird angegriffen und kommt blutüberströmt zuhause an. Unbekannte versuchen, die Fenster einzuschlagen. Kurz nach diesen schrecklichen Erlebnissen verlassen die Levis das Zuhause, in dem sie 30 Jahre lang gelebt haben und ziehen nach Frankfurt. Lotti arbeitet weiter als Krankenschwester im Jüdischen Krankenhaus und lebt dort im Schwesternheim. Sie behandelt nach der Pogromnacht viele verletzte Juden. 1942 wird die ganze Familie bis auf Lotti in Vernichtungslager deportiert. Sie werden nach Theresienstadt, Majdanek und Auschwitz verschleppt. Dort werden ihr Vater, ihre Mutter, ihre Schwester Else und deren Mann und Kinder ermordet. Lotti bleibt nur ihre älteste Schwester Betty, die 1936 mit ihrem Mann nach Palästina auswandert und so den Holocaust überlebt. Als das Krankenhaus ein paar Monate später geschlossen wird, wird Lotti ebenfalls deportiert. Sie überlebt die Lager Reval und Stutthof. Nach dem Krieg kehrt sie nach Frankfurt zurück, heiratet Aron Blumenfeld und emigriert 1946 mit ihm nach Australien. Das Ehepaar bekommt 1947 eine Tochter, Ruth. Sie eröffnen ein Deli ( Sandwich- Shop) in Melbourne in der Nähe der Universität. Lotti stirbt im Jahre 1999 im Alter von 80 Jahren. Im November 2023 habe ich ihre Enkelin Adina kontaktiert. Sie lebt in den Niederlanden und arbeitet als Lehrerin. Sie brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass sich unsere Schule an ihre Großmutter und an ihren Urgroßvater erinnert. Sie plant, Höchst und unsere Schule in näherer Zukunft zu besuchen.

Lotti Blumenfeld, geb. Levi Biografisches

Herta Rockach, geb. Neumann

Herta wird am 16. Juli 1920 geboren. Sie ist das einzige Kind ihrer Eltern Amalie und Wolf Neumann. Zunächst wohnt die Familie in der Gotenstraße, später ziehen sie in die Königsteiner Str. 38, wo sie auch Miteigentümer werden. Die Eltern haben ein Geschäft in der Dalbergstraße 2. Sie verkaufen Fahrräder, Nähmaschinen, Motorräder und vieles andere. Herta geht erst in die Oberfeldschule (heute Robert-Blum-Schule), nach dem Umzug besucht sie die Hostatoschule. Nach der Grundschule geht sie auf das Städtische Lyzeum Höchst bis 1935/36. Sie erlangt die Versetzung in die Oberstufe, wird aber nicht zugelassen, weil sie Jüdin ist. Sie möchte Kindergärtnerin werden. Das Geschäft der Eltern läuft ab 1933 immer schlechter, weil die Nazis zum Boykott jüdischer Geschäfte aufrufen. Die Verluste sind so groß, dass sie die Anteile des Hauses verkaufen müssen. Während dem Novemberpogrom wird das Geschäft von Nazis geplündert und die Scheiben werden eingeschlagen. Den Schaden muss die Familie selbst tragen. Laut einer Zeugenaussage aus dem Jahre 1962 wurden Waren im Wert von 40.000 bis 50.000 Reichsmark geplündert. Hertas Vater wird verhaftet und nach Buchenwald deportiert, wo er vier Wochen lang unter schrecklichen Bedingungen grundlos in Haft sitzt. Nach seiner Entlassung muss er sich zweimal pro Woche bei der Polizei melden. Der Familie werden all ihre Ersparnisse weggenommen. 1939 fliehen zunächst der Vater, dann Mutter und Tochter nach Belgien. Sie bereiten die Emigration in die USA vor und haben sogar schon Schiffskarten erworben. Doch 1940 wird Belgien von Deutschland überfallen. Nun ist die Familie hier nicht mehr sicher. Sie verstecken sich in einer Wohnung außerhalb von Brüssel. Vermutlich werden sie verraten und so werden Hertas Eltern 1942 in Brüssel verhaftet. Herta muss von Freunden zurückgehalten werden, weil sie zu ihnen will. Wolf und Amalie Neumann werden ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert, beide werden dort ermordet. Herta arbeitet in Brüssel als Krankenschwester. Am 05.04.1943 wird sie von der Gestapo „auf der Straße“ verhaftet und sechs Wochen in Dessin/Belgien festgehalten. Danach wurde sie nach Mechelen gebracht und am 06.04.1943 dort interniert. Am 19.04.1943 wird sie mit dem Zug XX Nummer 1068 nach Auschwitz deportiert, wo sie die Lagernummer 42669 erhält. Auf der Transportliste ist sie als Schneiderin geführt; sie arbeitet sowohl in der Häftlingsschneiderei als auch als Krankenschwester in Auschwitz. In Auschwitz kommt sie zuerst in den Block 10. In einem der Gutachten in der Entschädigungsakte heißt es: „Dort wurde sie kurz darauf den berüchtigten Sterilisationsexperimenten des Dr. Clauberg unterworfen, kahlgeschoren, entehrend entkleidet und auf dem Operationstisch festgeschnallt. Ohne Betäubung wurde ihr eine stark ätzende Flüssigkeit in die Geschlechtsteile gespritzt. Tagelang hatte sie starke Krämpfe im Unterleib und hohes Fieber….nach 6 Monaten wurde die gleiche Prozedur unter Aufsicht von Dr. Glauburg wiederholt“. Bei der Auflösung des Lagers im Januar 1945 muss sie mit anderen Frauen, nur unzureichend bekleidet und mit kleinen Brotrationen versehen, in einem 3-tägigen Schneesturm nach Gross Rosen marschieren. Von dort werden sie in offenen Viehwaggons nach Bergen-Belsen gebracht; sie erkrankt an Flecktyphus. Bei der Befreiung des Lagers ist sie zum Skelett abgemagert und mit Hungerödemen versehen. Ferner leidet sie an Herzmuskelschwäche und hat nur sehr schwach und unregelmäßig ihre Periode.

Sie emigriert 1947 nach Belgien, dann 1950 mit ihrem Verlobten Henry Rockach in die USA, wo sie 1952 heiraten. Der sehnliche Wunsch des Ehepaares, Kinder zu bekommen, bleibt aufgrund der erlittenen Misshandlungen im Vernichtungslager unerfüllt. Herta leidet zeitlebens an den Spätfolgen ihrer Internierung in Auschwitz. Sie stirbt 2007 in Florida.

Herta Rockach, geb. Neumann Biografisches

Claire (Klara/Kläre) Gysin-Morgenstern, geb. Morgenstern *10. September 1922 Eltern: Paula Morgenstern Siegmund Morgenstern

Claires Mutter ist evangelisch, ihr Vater jüdisch. Die Familie lebt zunächst im Frankfurter Westend. Claires Eltern sind mit den Eltern von Anne Frank befreundet. Der Vater stirbt, als Claire ein Jahr alt ist. 1928 zieht die Familie nach Höchst, weil die Mutter dort Verwandte hat. Claire besucht von 1928 bis 1932 die Hostatoschule, dann von 1932 bis 1938 das Lyzeum. Sie und ihre Freundin Gisela Stemmler sind die einzigen noch verbleibenden jüdisch-stämmigen Schülerinnen am Lyzeum. Beide sind evangelisch und haben einen jüdischen Elternteil. Somit gelten sie als „Mischlinge“. Direktor Dr. Wachter kommt regelmäßig in ihre Klasse und drangsaliert sie. So sagt er vor der ganzen Klasse, dass er die beiden von der Schule entfernen werde, da er eine „rein arische“ Schule haben wolle. Diese Drohung macht er 1938 wahr: Nach der Untersekunda (10. Klasse) verweigert er ihnen den Zugang zur Oberstufe. Die Famile ist sowohl mit der christlichen als auch mit der jüdischen Tradition verbunden. Mit der Familie mütterlicherseits feiert Claire alle christlichen Feste, beim jüdischen Onkel und bei ihrer älteren Halbschwester in Frankfurt begeht sie jüdische Feste. Die Halbschwester emigriert 1937 mit ihrer Familie nach Luxemburg, wird aber später nach Auschwitz deportiert, wo ihre ganze Familie ermordet wird. Claire zieht mit ihrer Mutter 1937 nach Sindlingen, wo sie zwei Jahre wohnen. 1939 wird ihnen gekündigt, weil die Mutter die Witwe eines Juden ist. Von 1939 bis 1944 müssen sie bei Verwandten leben, da sie keine Wohnung mehr finden. Claire hat keine Möglichkeit, die Schule zu beenden oder eine Ausbildung zu beginnen. Das ist „jüdischen Mischlingen“ verboten. Ihren Traum, Zeitungswissenschaften zu studieren, kann sie nicht verwirklichen. 1942 findet sie eine Anstellung als Volontärin, jedoch unterbezahlt. Sie ist hier Schikanen ausgesetzt. Sie darf bei Bombenalarm nicht in den Luftschutzkeller oder Bunker. Nach dem Krieg emigriert sie in die Schweiz und heiratet Walter Gysin. Mit Otto Frank, dem Vater Anne Franks, verbindet sie eine lebenslange Freundschaft. Sie arbeitet im Anne-Frank-Fonds in Basel. Das Ehepaar hat keine Kinder. Claire stirbt 1997 im Alter von 74 Jahren.

Claire Gysin-Morgenstern Biografisches

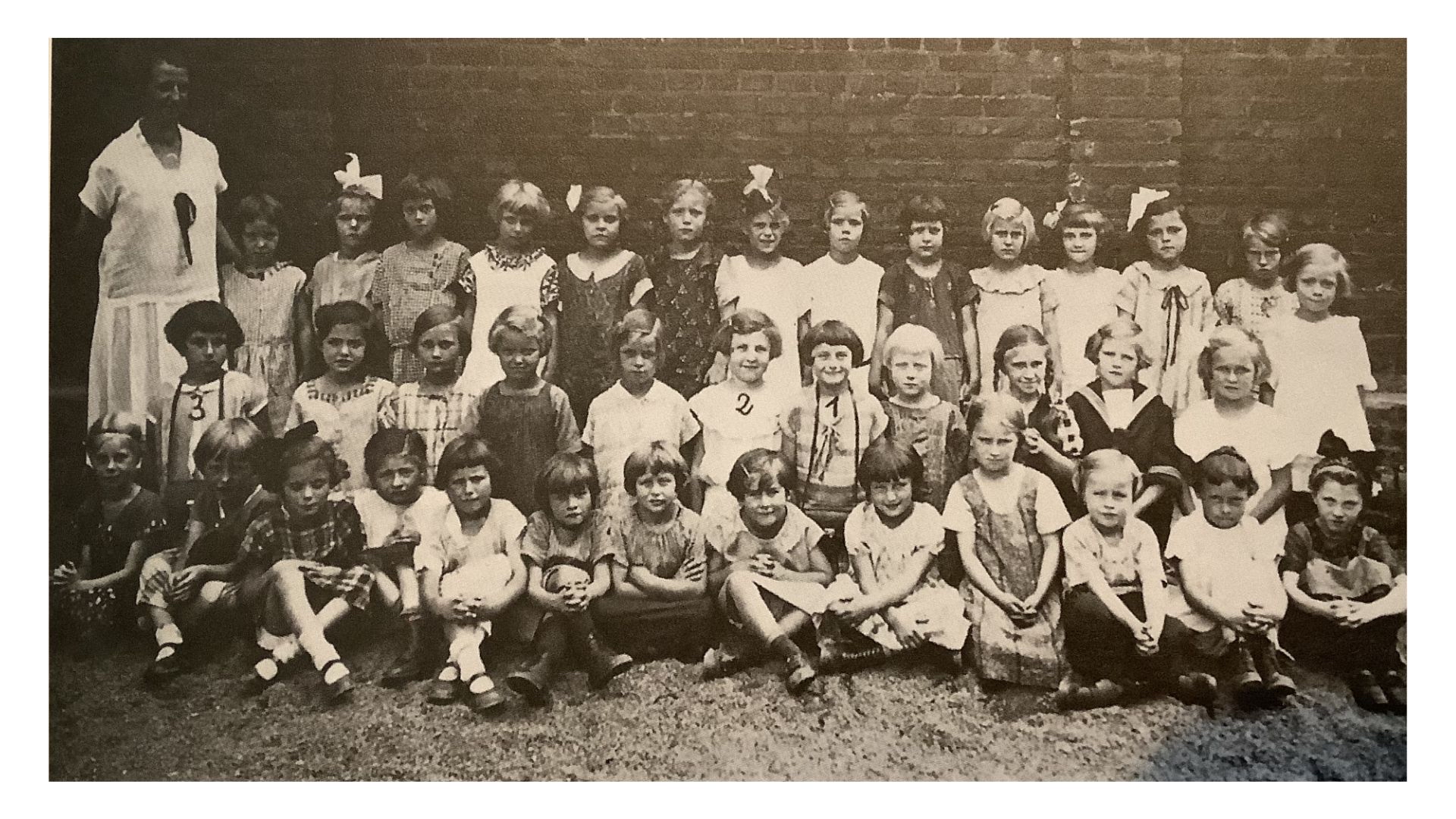

Lottis Einschulung an der Hostatoschule

Klassenfoto 1927 heutige Robert-Blum-Schule, Herta markiert 3

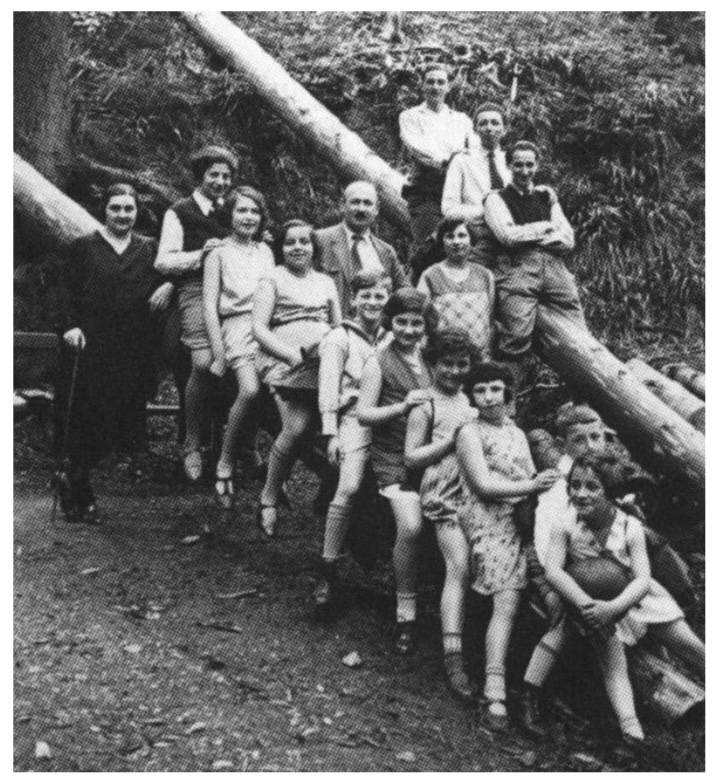

Kallmann Levis 25-jähriges Dienstjubiläum. Kallmann und Rosa Levi in der Mitte.

Wanderung im Taunus 1931, auf dem Baumstamm sitzend: Ilse dritte von hinten, Lotti fünfte von vorn.

Anzeige des Geschäfts von Familie Gerson aus dem Höchster Kreisblatt. 1937 muss die Familie aus ihrer Wohnung ausziehen und das Geschäft aufgeben, denn der Hausbesitzer kündigt ihnen, weil sie Juden sind.

Schulausflug des Lyzeums 1933: Ilse mittig mit Halstuch, Lotti rechts hinter der Lehrerin im weißem Kleid

Von 1928 bis 1933 leitete Dr. Lorenz Ernst (1890 bis 1977) das Lyzeum. Er unterrichtete Deutsch, Französisch und Geschichte. Er war als Mitglied der Zentrumspartei auch Stadtverordneter und Mitglied des Kommunalen Landtags. 1933 wurde er wegen „politischer Unzuverlässigkeit“ entlassen. 1945 wurde er wieder als Schulleiter eingesetzt. Er leitete unsere Schule bis 1958 und begleitete die Umbenennung in Helene-Lange-Schule 1946. 1958 erhielt er die Ehrenplakette der Stadt Frankfurt. Zwischen 1934 und 1945 leitete Dr. Peter Wachter die Schule. Er war seit April 1933 Mitglied der NSDAP. Mehrere Schülerinnen bezeugten, dass er offen antisemitisch agierte und jüdische Schülerinnen bedrängte und zum Schulwechsel aufforderte. Auf Zeugnissen ab 1938 befindet sich sein persönlicher Stempel mit Hakenkreuz. Nach Kriegsende wird er von der Militärregierung zunächst suspendiert, dann aus dem Dienst entlassen. Er legt Einspruch ein. 1947 wird er als Mitläufer eingestuft und muss ein Bußgeld von 500 RM zahlen. Im Januar 1948 wird er auf eigenes Gesuch hin wieder in den Schuldienst eingestellt und tritt im April seine Stelle am Helmholtz-Gymnasium an. Bei seiner Pensionierung 1953 wird er nachträglich zum Studiendirektor befördert.

Die Leitung des Lyzeums

Klassenfoto 1934. Claire stehend ganz rechts mit Zöpfen.

Abschlussbild der Schülerinnen des Jahrgangs 1935. Ilse vorn 2. von rechts, Lotti oben mittig (weiße Knopfleiste)

Abschlussbild der Schülerinnen des Jahrgangs 1935, Lotti vierte von rechts, Ilse sechste von rechts

Walli ging bis zur Quarta mit Claire in eine Klasse. Dann zog sie mit ihrer Mutter nach Frankfurt. Sie wurde 1941 ins Sonderghetto Minsk verschleppt, dort verliert sich ihre Spur. Wir müssen davon ausgehen, dass sie ermordet wurde. In Okriftel gibt es Stolpersteine für die Familie.

Lottis Familie: von rechts nach links: stehend Kallmann Levi, Lotti, Else, die Mutter Rosa, Betty, davor sitzend Moses Friesem mit einem Urenkel.

Herta im Alter von 17 Jahren

Hertas Eltern Wolf und Amalie Neumann

Anzeige des Geschäfts von Hertas Eltern im Höchster Kreisblatt 1937. Während des Novemberpogroms wurde das Geschäft zerstört und geplündert.

Margot ging bis zur Oberterza mit Ilse und Lotti in eine Klasse. Dann verließ sie das Lyzeum, um ans Philantropin zu gehen. Am 3. 11. 1938 emigrierte sie in die USA.

virtuelle Rekonstruktion der Höchster Synagoge

Die ausgebrannte Höchster Synagoge nach dem Novemberpogrom.

Am 10. November 1938 wird die Höchster Synagoge in Brand gesteckt und innen zerstört und geplündert.

Alle jüdischen Geschäfte in Höchst werden zerstört und geplündert.

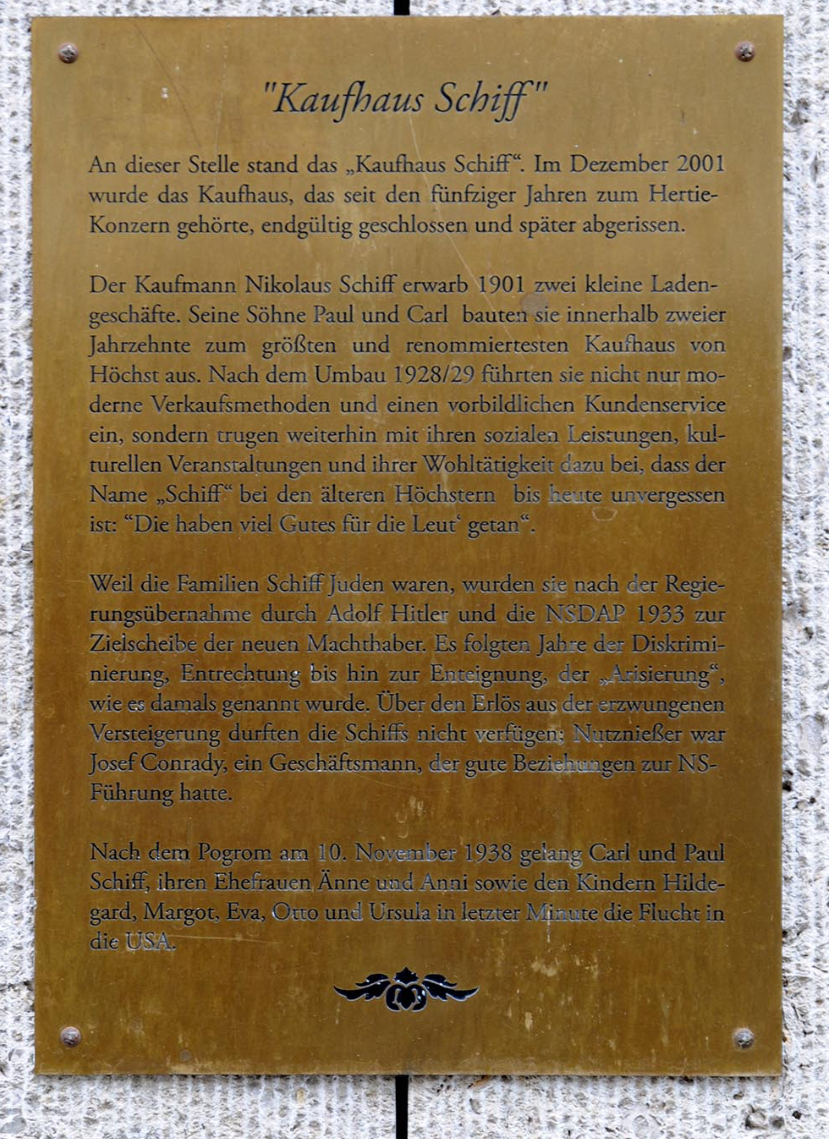

Die beiden Cousinen gingen bis 1933 mit Herta in eine Klasse, dann verließen sie das Lyzeum und gingen ans Philantropin. Ihre Väter Karl und Paul Schiff führten das Familienunternehmen Kaufhaus Schiff in der Königsteiner Straße. Am 17. 11. 1938 emigrierten beide Familien in die USA.

Arbeitslager Reval Winter 1942/43, Lotti mit weißer Latzhose.

Lotti 1946 mit ihrem Ehemann Aron Blumenfeld.

Emma Kühn ging zeitweise in Claires Klasse. Sie verließ das Lyzeum 1935, um ans Philantropin zu gehen. Später soll sie mit einem Kindertransport nach England gebracht worden sein. Ihre Spur konnte jedoch lange nicht nachverfolgt werden. Erst im Juni 2023 fanden wir im Archiv der Helene-Lange-Schule das obenstehende Anwaltsschreiben, das beweist, dass sie überlebt hat. Ihre Familie wurde von den Nazis ermordet.

Herta und ihr Ehemann Henry 1960

Claire Gysin-Morgenstern 1980

https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn51072

1989 hat Lotti der USC Shoa Foundation ein 45-minütiges Interview in englischer Sprache gegeben, das hier nachzuhören ist.

Das Ehepaar Blumenfeld auf einer seiner Deutschlandreisen in Frankfurt vor dem Museum Judengasse 1991

Herta Rockach beim Interview der USC Shoah Foundation

Lotti Blumenfeld in Melbourne

Ilse Gerson Greilsheimer mit ihren Kindern Barbara und Glen

Ilse Gerson Greilsheimer 2005