Lotti Blumenfelds

(Über)Lebensgeschichte

Teil 2

1942

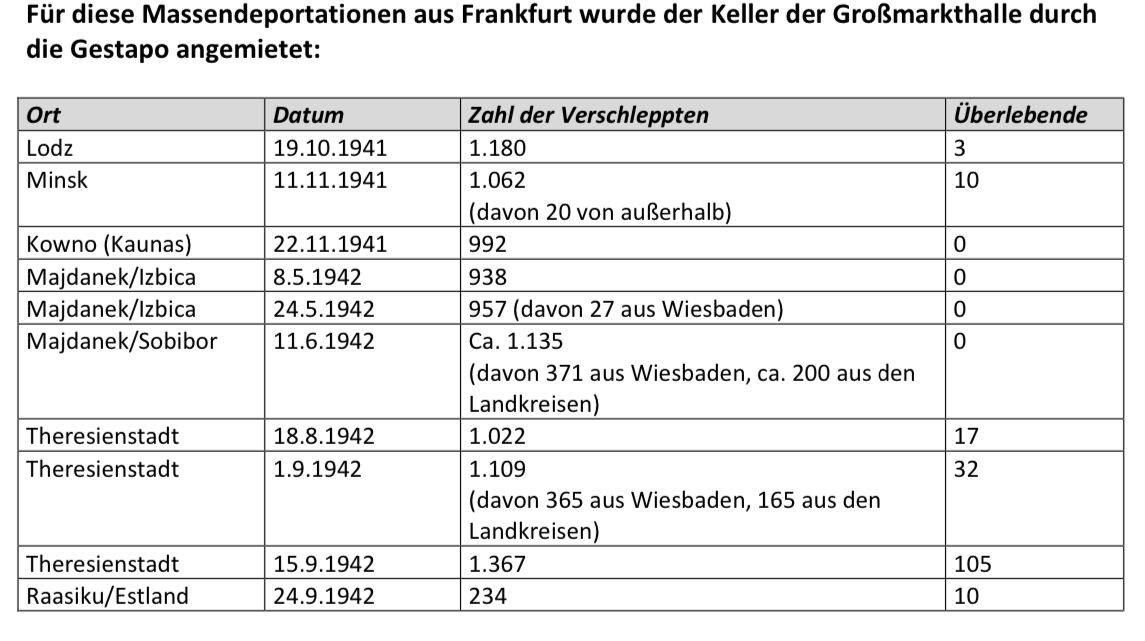

Zwischen Mai und September des Jahres 1942 wird Lottis gesamte Familie deportiert.

Lotti ist die einzige, die überlebt.

Ihr Vater wird vermutlich direkt nach seiner Ankunft im KZ Majdanek ermordet. Ihre Mutter stirbt in Theresienstadt. Was genau mit ihnen passiert ist, kann Lotti nie in Erfahrung bringen.

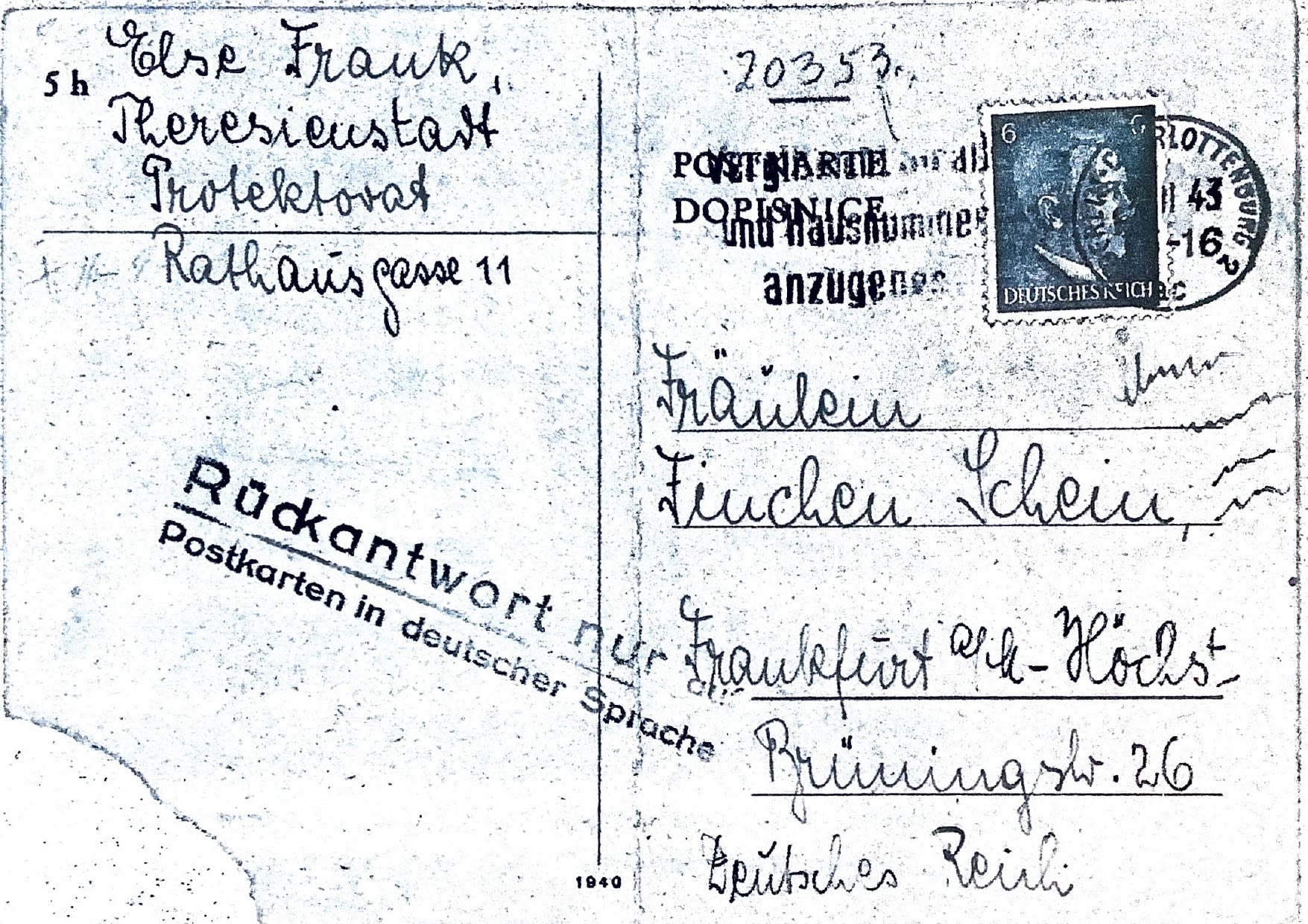

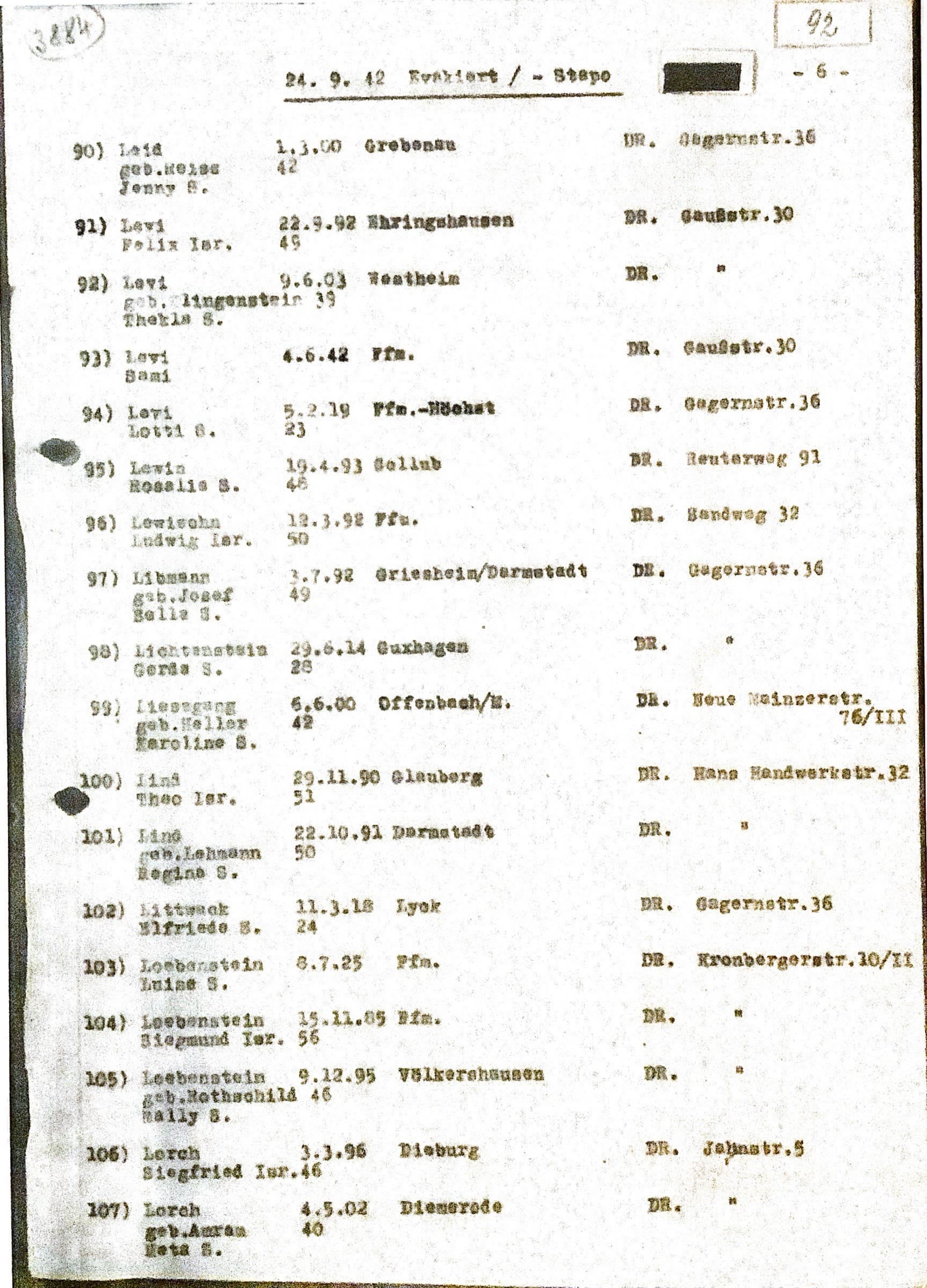

Lottis Schwester Else wird mit ihrer Familie nach Theresienstadt verschleppt. Die Eltern müssen dort Zwangsarbeit leisten. Die Kinder sind in einem Kinderheim untergebracht. Ihr jüngster Sohn Mosche stirbt einen Monat nach der Deportation im Alter von einem halben Jahr. Else schreibt eine Postkarte an eine Freundin in Höchst.

Ich freue mich euch mitteilen zu können, daß wir G.s.D. gesund sind. Unsere Kinder sind zusammen in einem Kinderheim untergebracht, wo auch ich arbeite. Mein Mann ist in einer Kanzlei beschäftigt, so können wir täglich mit den Kindern zusammen sein. Unser Jüngster ist bereits vor einem Jahr gestorben.

KZ Theresienstadt

Das Konzentrationslager Theresienstadt hatte eine Sonderrolle im System des Holocaust: Nirgendwo sonst bemühten sich die Nationalsozialisten so um die Verschleierung der Vernichtungsmaschinerie. Gleichwohl starben dort 33.000 Menschen, fast 90.000 wurden weiter in die Vernichtungslager deportiert. Else und Salomon Frank werden gemeinsam mit ihren Kindern zwei Jahre lang in Theresienstadt festgehalten. Im Mai 1944 wird die Familie nach Auschwitz deportiert. Dort werden sie alle ermordet. Ruth ist zehn, Paul sieben, als sie sterben müssen.

Auschwitz

Auschwitz war das größte Vernichtungslager der NS-Zeit.

Zwischen 1940 und 1945 wurden die in ganz Europa gefangen genommenen Menschen mit Zügen ins Lager deportiert. 90% von ihnen waren jüdischen Glaubens.

Hier fand der systematische und fabrikmäßige Mord an Juden und anderen vom NS-Regime verfolgten Gruppen statt.

Nach der Ankunft der Deportationszüge erfolgte die Selektion. Alte, Kranke, Schwache und Kinder kamen direkt in die Gaskammern, wo sie aufs Grausamste ermordet wurden. Kräftige Personen mussten unter unmenschlichen Bedingungen schwerste Zwangsarbeit verrichten. Sie litten unter Hunger, Kälte, Krankheit, katastrophalen Hygienezuständen und totaler Erschöpfung. Sehr viele Menschen starben unter diesen Bedingungen.

Im Lager gab es weiter regelmäßige Selektionen. Zudem führte die SS Menschenversuche durch.

Die Zahl der Menschen, die in Auschwitz ermordet wurden, wird auf 1,1 bis 1,5 Millionen geschätzt.

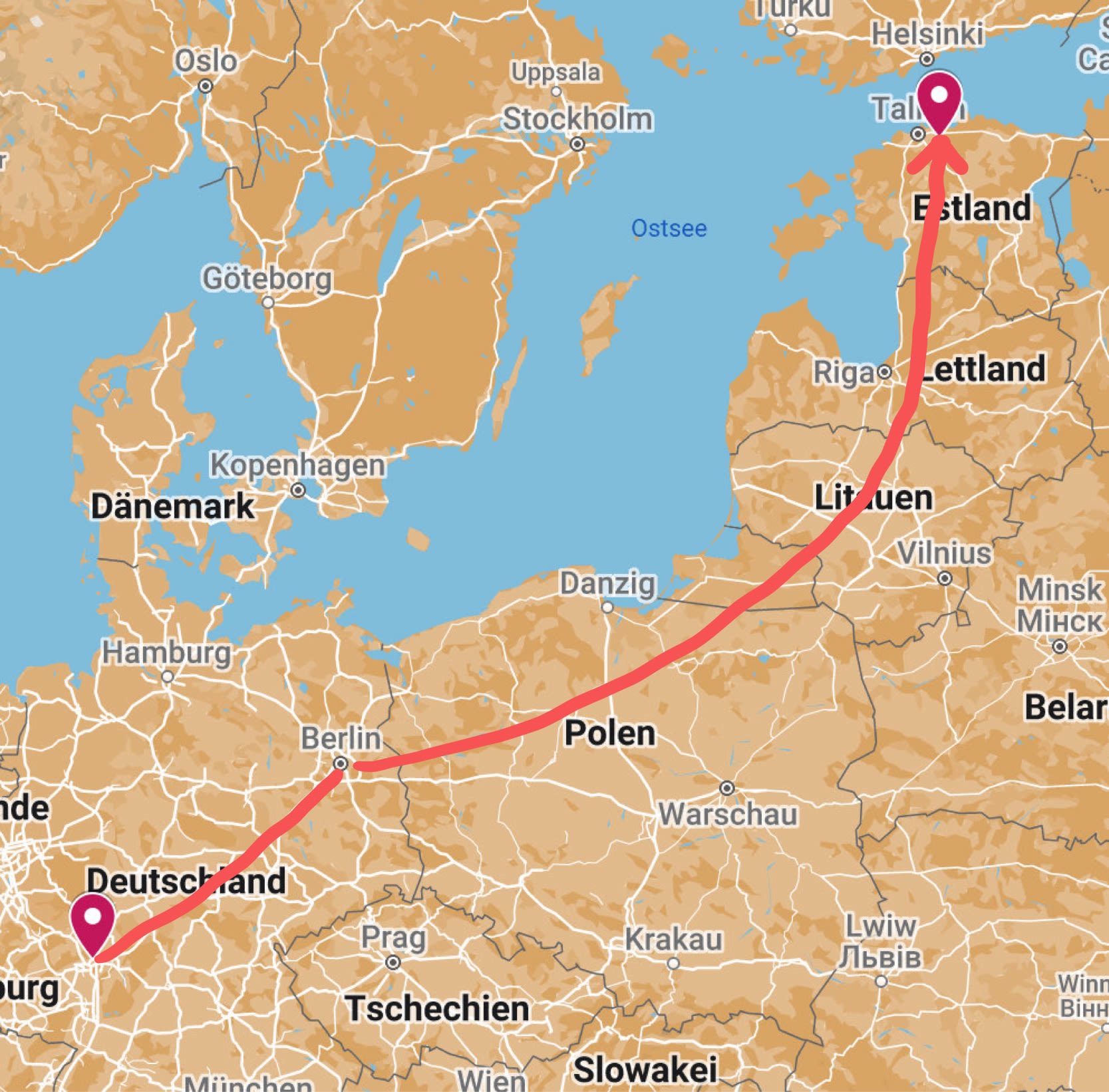

Teil der Deportationsliste der Gestapo (Geheime Staatspolizei) Frankfurt vom 24.9.1942 mit Lottis Namen darauf.

Teil der Deportationsliste der Gestapo (Geheime Staatspolizei) Frankfurt vom 24.9.1942 mit Lottis Namen darauf.

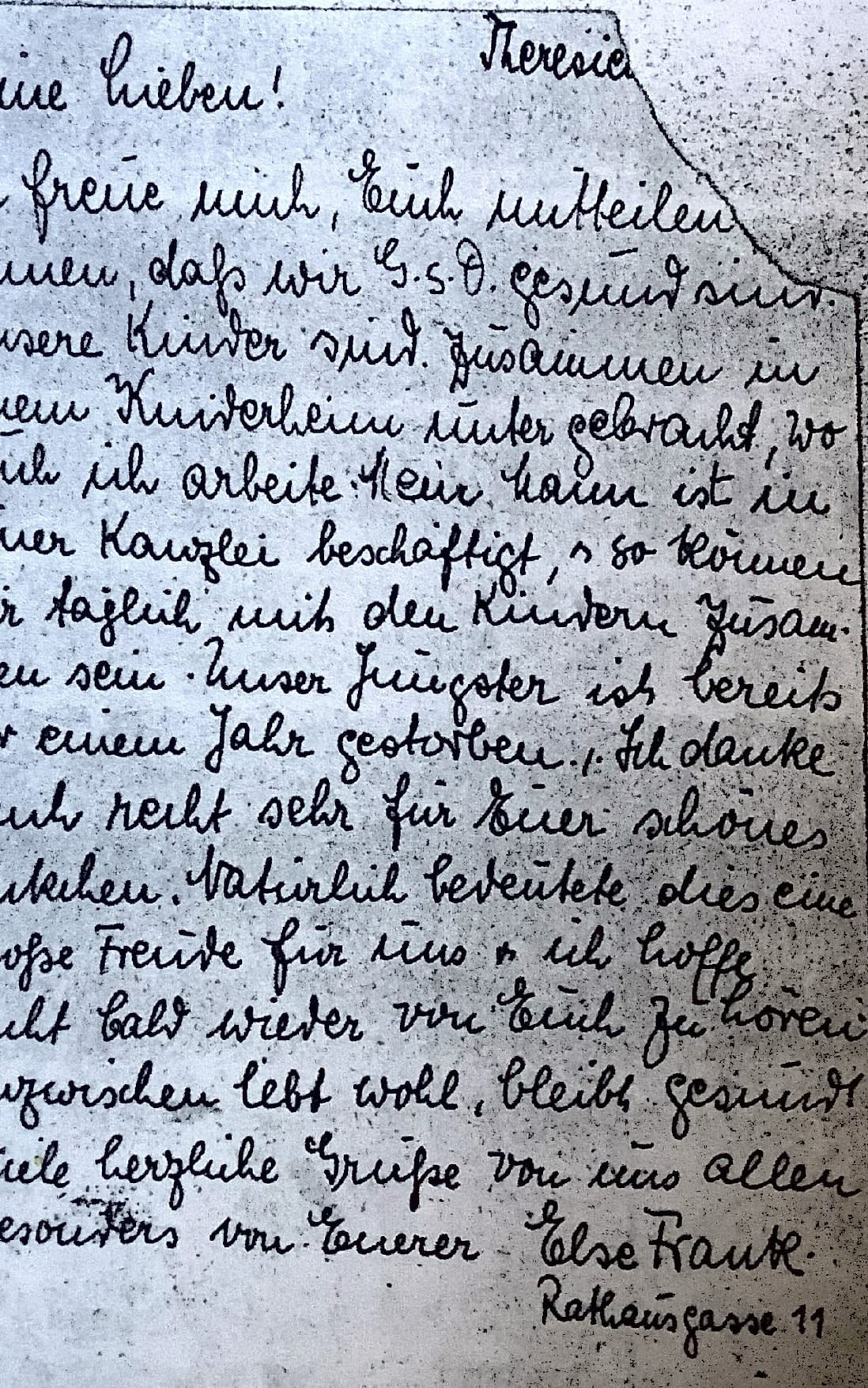

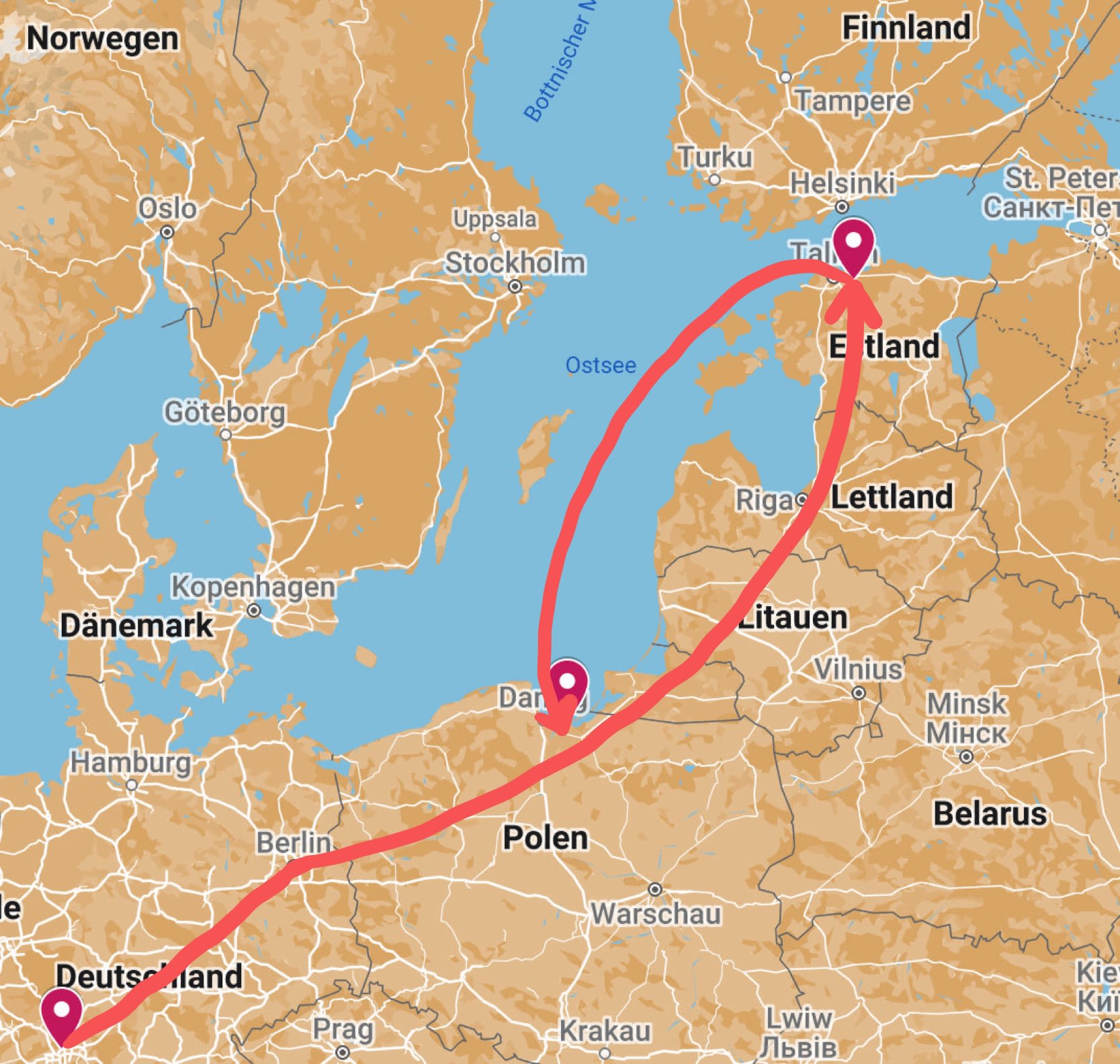

Am 24. September 1942 wird Lotti gemeinsam mit anderen Mitarbeitern des Jüdischen Krankenhauses nach Estland deportiert. Es ist der letzte Transport der Welle von Massendeportationen der Jahre 1941/42 von Frankfurt aus. Er endet im estnischen Raasiku (Raziku), knapp 30 Kilometer südöstlich von Reval (heute Tallinn), wo ein Teil der Verschleppten mit Bussen in die nahegelegenen Ostseedünen (Kalevi-Liiva) gebracht und dort ermordet wird. Die jüngeren, arbeitsfähigen Frauen und Männer interniert man zur Zwangsarbeit in Lagern rund um Reval. Auch Lotti muss Zwangsarbeit leisten.

Kalevi-Liiva, 2004, Denkmal für die ermordeten Juden, Stiftung Denkmal

Kalevi-Liiva, 2004, Denkmal für die ermordeten Juden, Stiftung Denkmal

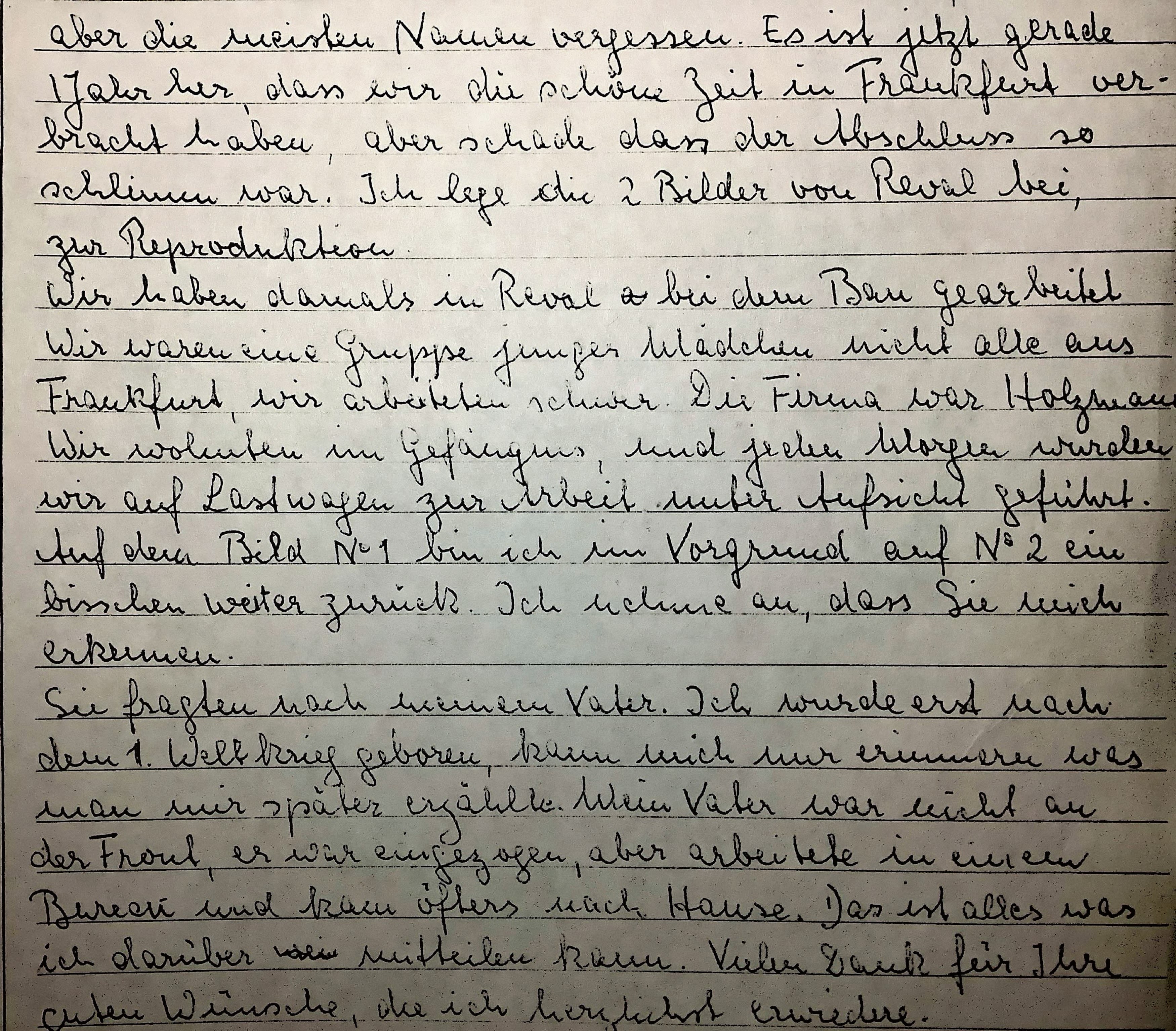

Lotti spricht in den Interviews kaum über die Zeit der Verschleppung, Zwangsarbeit und Gefangenschaft im Konzentrationslager. Im folgenden Ausschnitt beschreibt sie in wenigen Worten, was sie zwischen September 1942 und März 1945 durchmachen musste.

Aus einem Brief von 1991:

Wir haben damals in Reval bei dem Bau gearbeitet. Wir waren eine Gruppe junger Mädchen, nicht alle aus Frankfurt, wir arbeiteten schwer. Die Firma war Holzmann. Wir wohnten im Gefängnis, und jeden Morgen wurden wir auf Lastwagen zur Arbeit unter Aufsicht geführt.

Zwangsarbeiterlager Reval in Estland, Winter 1942/43. Lotti dritte von rechts stehend in weißer Latzhose.

Zwangsarbeiterlager Reval in Estland, Winter 1942/43. Lotti dritte von rechts stehend in weißer Latzhose.

Lotti musste zwei Jahre lang Zwangsarbeit in Reval leisten.

Sie wurde nie für die geleistete Zwangsarbeit entschädigt. Ein Artikel der taz vom 17. Juli 1999 gibt Einblicke:

Als 1968 zwei jüdische Zwangsarbeiterinnen, die 1943 in Estland für Holzmann Kaianlagen reparieren mußten, einen Prozeß gegen das Unternehmen anstrengten, wurden die Klagen vom Landgericht Frankfurt abgewiesen: Holzmann hatte nicht als Bauherr, sondern nur als ausführendes Unternehmen fungiert. Bis Anfang der achtziger Jahre benutzte die Holzmann AG das Argument der Nichtzuständigkeit als Mittel, um jegliche Ansprüche abzuschmettern. Später wurde ehemaligen Zwangsarbeitern in Standardbriefen geantwortet, daß keine Vertragsverhältnisse zwischen dem Unternehmen und den Häftlingen bestanden hätten. Zudem konnte sich Holzmann formaljuristisch immer damit herausreden, daß das Unternehmen im Nationalsozialismus auf Weisung staatlicher und militärischer Stellen gehandelt habe. Eine dreiste Argumentation, denn „Tatsache ist“, schreibt Manfred Pohl, „daß eine unabsehbare Zahl von Zwangsarbeitern, Juden und Nichtjuden ihren Einsatz in der deutschen Bauwirtschaft mit dem Leben bezahlte oder lebenslange physische und psychische Schäden davontrug“.

Als sich im Sommer 1944 die Rote Armee Reval nähert, werden die Lager geräumt und die Häftlinge verlegt. Lotti wird im August 1944 in das KZ Stutthof verschleppt.

Konzentrationslager Stutthof

Das Konzentrationslager Stutthof bestand von 1939 bis Kriegsende 1945. Es befand sich in der Nähe der Stadt Danzig.

Die Haftbedingungen waren unmenschlich. Die unterernährten, entkräfteten Menschen mussten Schwerstarbeit leisten. Es gab keine medizinische Versorgung. Kranke wurden teils mit Giftspritzen ermordet. Es kam zu Typhus-Epidemien mit vielen Toten.

Es gab eine Genickschussanlage, in die Häftlinge geführt wurden, denen man vorgemacht hatte, es gehe um die Messung ihrer Körpergröße. Stattdessen wurden sie erschossen.

Im Frühjahr 1944 wurde eine Gaskammer gebaut, die zunächst der Entlausung von Bekleidung diente. Später wurden dort sowie in einem abgedichteten Eisenbahnwaggon auch Häftlinge ermordet.

Gegen Ende 1944 stieg die Zahl der Insassen sprunghaft an, da Häftlinge aus geräumten Lagern und aus dem nun besetzten Ungarn ankamen.

Das Lager war zeitweise völlig überfüllt, was die sowieso schon vorherrschenden katastrophalen Lebensbedingungen noch verschlimmerte.

Insgesamt waren im Stammlager und dessen Außenlagern ca. 110.000 Menschen inhaftiert, von denen etwa 65.000 Menschen ermordet wurden.

Im März 1945 rückte die Rote Armee immer näher. Wahrscheinlich waren noch etwa 47.000 Häftlinge im Lager. Die SS zwang die Menschen auf Todesmärsche. Es wurden Marschkolonnen von je 1000-1500 Häftlingen gebildet. Halb verhungert, völlig unzureichend bekleidet, viele ohne Schuhe, es gab kaum Verpflegung bei bitterer Kälte und Schnee. Wer marschunfähig war, wurde erschlagen oder erschossen. Die letzten Kolonnen stolperten über die Leichen aus den vorangehenden. Es wird angenommen, dass es ungefähr 10.000 waren, von denen mehr als die Hälfte starb.

Sowjetische Truppen befreiten die Überlebenden im März 1945 in Pommern.

Der Krieg ist noch nicht zu Ende, aber Lotti ist frei. Sie ist schwach und unterernährt, vielleicht auch krank. Wir wissen nicht, wohin sie nach ihrer Befreiung gebracht wurde. In diesen letzten Kriegsmonaten herrschte großes Chaos. Niemand führte Buch über die Namen der Befreiten. Manche wurden erstmal in die Konzentrationslager zurückgebracht und mussten dort ausharren. Sie hungerten und froren weiter, trugen weiter Häftlingskleidung.

In manchen Fällen wurden Täter und Opfer gemeinsam untergebracht.

Viele Überlebende berichten später, dass die Tage und Wochen nach der Befreiung von immenser Traurigkeit geprägt waren, weil sie nach jahrelangem, bloßem Überlebenskampf erstmals wieder Gefühle zuließen, an ihre Familien dachten und sich fragten, ob sie noch lebten.

Es vergehen acht Monate, bis wir Lottis Lebensweg weiterverfolgen können. Wir wissen nicht, wie es ihr in dieser Zeit ergeht. Sie hat nie darüber gesprochen.

Am 8. Mai 1945 kapituliert Deutschland. Der Krieg ist vorbei.

Lotti kehrt im November 1945 nach Frankfurt zurück. In der Zwischenzeit hat sie ihren zukünftigen Mann kennengelernt: Aron Blumenfeld. Er wurde am 15. April 1945 im Konzentrationslager Buchenwald befreit und arbeitete dann eine Weile für die US-Armee. In dieser Zeit treffen sich die beiden. Er geht mit ihr nach Frankfurt. Sie heiraten am 6. Januar 1946.

Als Lotti 1991 nach Höchst kommt, erzählt sie, dass der ehemalige Schuldirektor des Lyzeums Wachter das junge Paar in ihrer Wohnung aufsucht. Er will eine Bescheinigung von ihnen, dass er kein Nazi war.

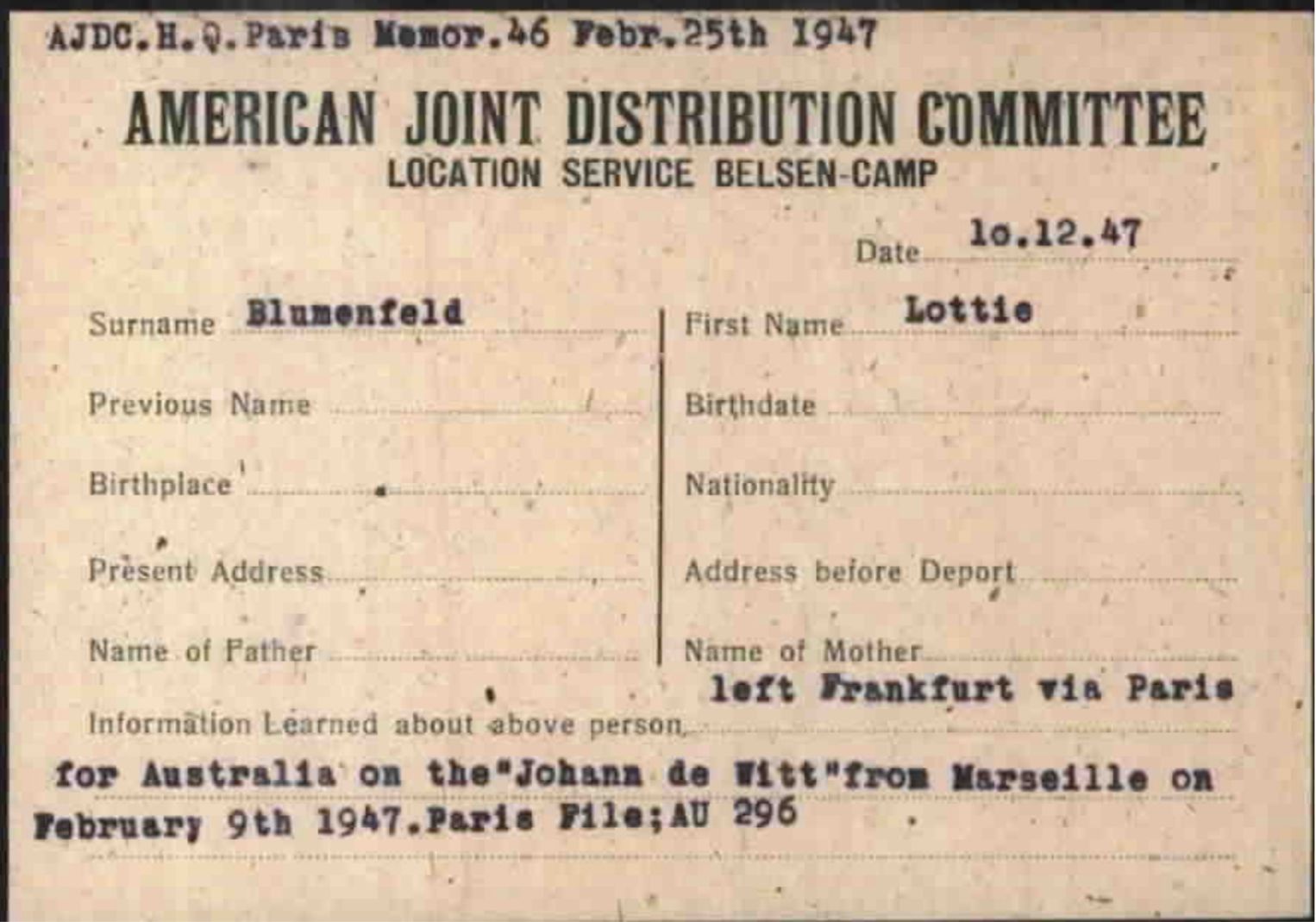

1947

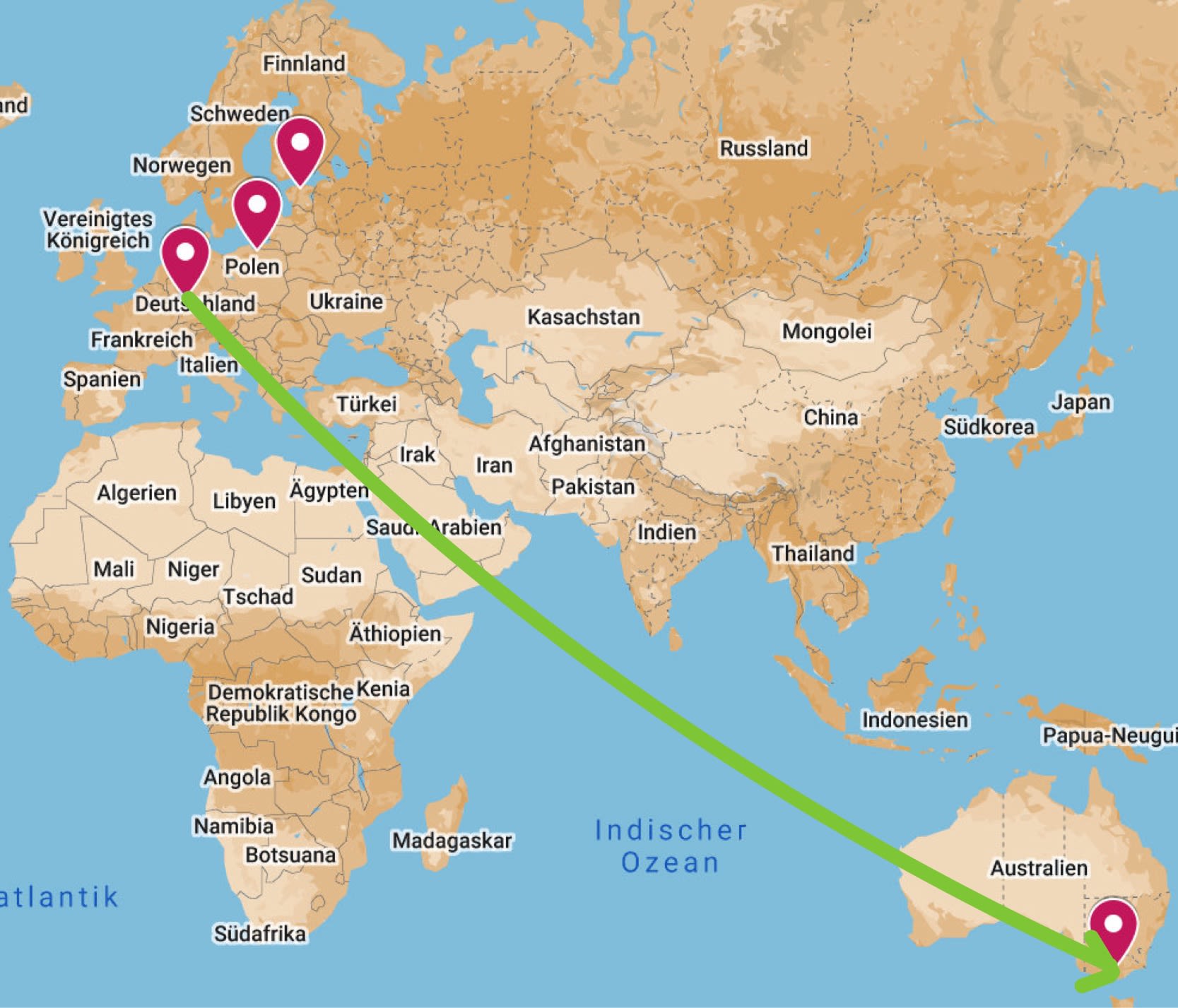

Lotti und Aron Blumenfeld wandern am 9. Februar 1947 an Bord der „Johann de Witt“ nach Australien aus und beginnen ein neues Leben.

Im Juni 1947 kommt ihre Tochter Ruth zur Welt. Lotti und Aron eröffnen ein Deli in Melbourne in der Nähe der Universität.

Sie trafen sich einmal pro Woche mit ihren jüdischen deutschen Freunden, um Karten zu spielen und deutsch zu sprechen. Sie sprachen nicht über ihr Leben in Deutschland. Zuhause sprachen sie nur englisch. Sie liebten es, zu reisen und besuchten Deutschland ein paarmal.

Lotti und Aron Blumenfeld auf einer ihrer Deutschlandreisen im Jahr 1991 in Frankfurt.

Im Dezember 2023 nahm ich Kontakt zu Lottis Enkelin Adina auf, die mit ihrer Familie in den Niederlanden lebt. Ich habe sie gebeten, ein paar Erinnerungen über ihre Großmutter aufzuschreiben. Hier sind sie:

I used to visit Nana (and Zeida) from the time I was little every year during the school holidays. On some occasions my step brother (even though he was not blood related to Nana) came too and we had a great time. Nana was a very lovely and friendly lady. She had lots of friends who would also look out for me. Her best friends Irene and Katie also became my friends. I would often write letters to Irene and we stayed in touch for a long time. My friends who knew Nana thought she was very cool and easy to talk to. I rang Nana every week to talk to her on the phone and tell her about my week and I enjoyed my adult holidays with her very much. When I was there with her, I would always request her homemade chicken schnitzel and green beans. I now make this dish for my family often, although we eat it with potatoes too. Nana had an aversion to potatoes. When I took on a teaching position in Melbourne shortly after she passed away, I was able to stay in her flat, which happened to be a short walk from the school I was teaching at. The flat still had some of her belongings in it, so I felt close to her there. I believe she had a hand in planning my future because while I was in Melbourne I met my Dutch husband and moved to Europe. Not far from where she was born.

Als ich noch klein war, besuchte ich Oma (und Opa) jedes Jahr in den Schulferien. Manchmal kam auch mein Stiefbruder (obwohl er nicht direkt mit Nana verwandt war) und wir hatten eine tolle Zeit. Nana war eine sehr liebenswerte und freundliche Frau. Sie hatte viele Freunde, die sich auch um mich kümmerten. Ihre besten Freundinnen Irene und Katie wurden auch meine Freundinnen. Ich schrieb Irene oft Briefe, und wir blieben lange Zeit in Kontakt. Meine Freunde, die Nana kannten, hielten sie für eine sehr coole Frau, mit der man über alles sprechen konnte. Ich rief Nana jede Woche an, um ihr von meiner Woche zu erzählen, und ich genoss meine Ferien als Erwachsene bei ihr sehr. Wenn ich bei ihr war, habe ich mir immer ihr hausgemachtes Hühnchenschnitzel mit grünen Bohnen gewünscht. Jetzt mache ich dieses Gericht oft für meine Familie, obwohl wir es auch mit Kartoffeln essen. Nana hatte eine Abneigung gegen Kartoffeln. Als ich kurz nach ihrem Tod eine Stelle als Lehrerin in Melbourne antrat, konnte ich in ihrer Wohnung wohnen, die sich in der Nähe der Schule befand, an der ich unterrichtete. In der Wohnung befanden sich noch einige ihrer Habseligkeiten, so dass ich mich ihr dort sehr nahe fühlte. Ich glaube, dass sie an der Planung meiner Zukunft beteiligt war, denn während ich in Melbourne lebte, lernte ich meinen niederländischen Mann kennen und zog nach Europa. Nicht weit von ihrem Geburtsort entfernt.

Lotti stirbt 1999 im Alter von 80 Jahren in Melbourne, Australien.

Jetzt kennst du Lottis Geschichte. Danke, dass du dir Zeit dafür genommen hast.

„Jeder, der heute einem Zeugen zuhört, kann selbst zum Zeugen werden.“

Du kannst zum Zeugen oder zur Zeugin von Lottis Geschichte werden. Du kannst ihre Geschichte weitererzählen. Oder du kannst diesen Artikel mit jemandem teilen. Du kannst auch kreativ werden: Schreib einen Brief oder male ein Bild zu deinen Eindrücken. Welche Ideen hast du?

Bildnachweise:

Teil 1:

Bilder und Dokumente der Familie Levi: Projekt Juden in Höchst und privater Bestand

alle Bilder von Höchst von lapping über pixabay

Bank: Bildarchiv preußischer Kulturbesitz

Boykott: Bundesarchiv, Bild 102-1446/Georg Pahl/CC-By-SA30

Synagoge visuelle Rekonstruktion: Fachgebiet Digitale Gestaltung, TU Darmstadt

ausgebrannte Synagoge: Institut für Stadtgeschichte

Illustrationen des Reichpogroms in Höchst: Manuel Tiranno (mit freundlicher Genehmigung)

Israelitisches Krankenhaus: Festschrift zur Einweihung des neuen Krankenhauses der Israelitischen Gemeinde Frankfurt, Frankfurt am Main 1914

Teil 2:

Auschwitz von Dzidek Lasek über pixabay

Stuffhof von goronzo über pixabay

Kartenausschnitte: storymap

Quellennachweise:

https://frankfurt.de/frankfurt-entdecken-und-erleben/stadtportrait/stadtgeschichte/stolpersteine/stolpersteine-in-hoechst/familien/levi-rosa-und-kalmann-und-frank-else

Audios: privater Bestand Waltraud Beck

https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Auschwitz

https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Theresienstadt

https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Stutthof

Dokumente der Familie Levi: Digital Archive, Arolsen Archive und privater Bestand der Familie